- Google検索広告キャンペーンがディスプレイ広告にも配信される設定のリスク

- クリック単価を下げるために「Google ディスプレイネットワークを含める」を設定する行為の危険性

- 検索広告とディスプレイ広告は別々に運用することの重要性

Web広告運用の「失敗あるあるネタ」をTwitter(現X)で100日間ツイート(現ポスト)した「#100日以内に死ぬ広告運用者」シリーズ。

今回は9日目のネタ『Google 検索広告はディスプレイ広告としても配信できてしまう』について解説します。

※「#100日以内に死ぬ広告運用者」は、48日目までは「DAN爵さん(@NYUSQUARE)」というフリーランスが考えたネタ、49日目以降は私「アミジャット田島佑哉」が考えたネタです。

Web広告(リスティング広告)運用の基本的な仕組みや考え方について知りたい方は、別ブログ「リスティング広告とは?リスティング広告の仕組みをわかりやすく解説」をご覧ください。

目次

【9日目の間違いネタ】Google検索広告を「ディスプレイ広告」としても配信している

100日以内に死ぬ広告運用者 9日目

「(提案中)ええ?クリック単価500円もするんですか!!弊社なら100円まで下げられますよ。クリック数は今の5倍です、5倍!(運用中)リスティング広告のキャンペーン設定、Google ディスプレイ ネットワークを含めるにチェックっと…

」

死まで91日— DAN爵🐿WEB集客&広告運用🦈少額予算案件専門 (@NYUSQUARE) January 29, 2020

指摘ポイントは

『リスティング広告(検索連動型広告)なのに、ディスプレイ広告としても配信している』

です。

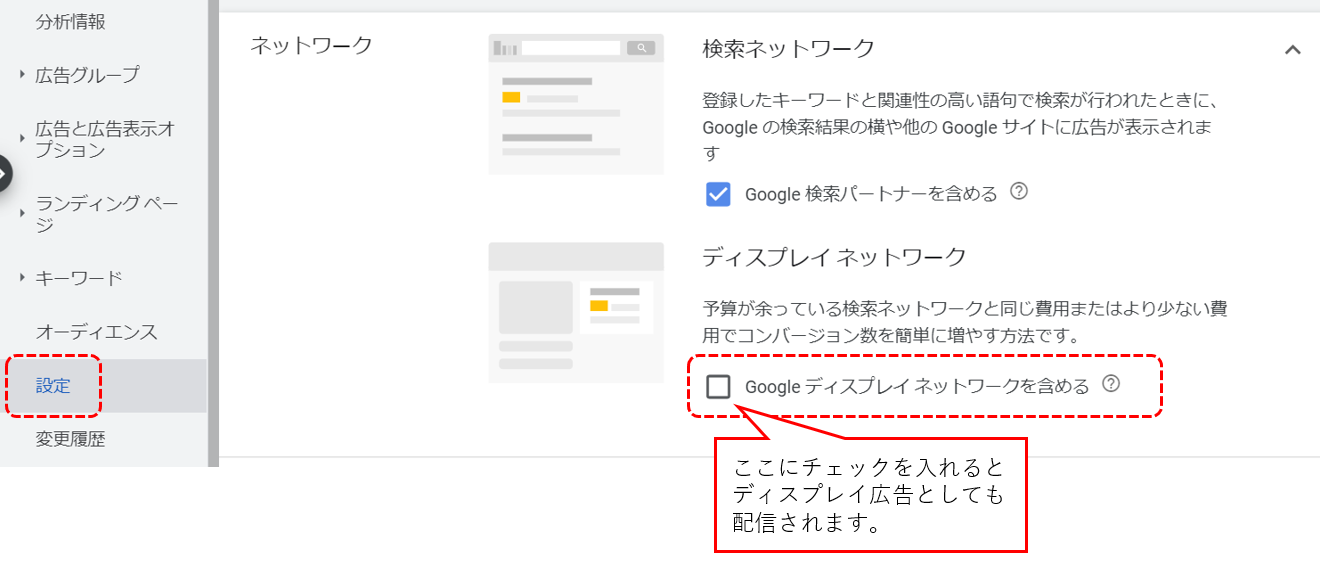

まずGoogle 広告では、「リスティング広告」用のキャンペーンを「ディスプレイ広告としても配信する」と設定することが可能です。

この「Google ディスプレイネットワークを含める」を選択すると、広告管理画面のキャンペーンの横に表示されるマークが変わります。

Google広告の「検索広告とディスプレイ広告の両方に配信」という設定を、お客様に仕様を説明したうえで行っているのであれば問題はありません。

しかし、ネタツイートの中ではWeb広告運用者が、”こっそり「Google ディスプレイネットワークを含める」を設定する”を実施しています。

お客様は「検索広告」だけを配信していると思っているのに、実際はこっそりと「検索広告以外(ディスプレイ広告)」にも配信して、見かけ上のクリック単価を抑えようとした“反則技”です。

阿部四郎レフリーでも「反則負け」と認める、お客様を騙す行為です!ダメ、絶対!

何故このWeb広告運用者は「Google ディスプレイネットワークを含める」をこっそり実施したのか?

ネタツイートの内容を見ると、どうやら他社が運用しているリスティング広告(検索連動型広告)の案件を奪う(リプレイス)ために

『ウチが運用すればクリック単価を今の1/5に下げられますよ。つまりクリック数が5倍になりますよ!(ということは、コンバージョン数も5倍になりますよ)』

と提案したようですね。

で、リプレイスに成功して、クリック単価を下げるために行った施策が”こっそり「Google ディスプレイネットワークを含める」を設定する”だったようです…。

一般的に、「(リスティング広告)検索連動型広告」のクリック単価と、「ディスプレイ広告」のクリック単価を比較すると、「ディスプレイ広告」のクリック単価の方が抑えられるので、”こっそり「Google ディスプレイネットワークを含める」を設定する”を実施したのでしょう。

「クリック単価を1/5にできる」の”1/5”の根拠は分かりませんが。

こっそり「ディスプレイ広告にも掲載」を行って、検索連動型広告キャンペーンの見かけ上のクリック単価を下げて、クリック数を増やしたところで、コンバージョン数が増えなければ意味がないんですけどね…。

実際にこんなことするWeb広告代理店っているの?正直、10案件に1案件ほどの割合で遭遇します…

私(アミジャット)では

『リスティング広告の運用を代理店に依頼しているけど、代理店を切り替えたい』

というご相談をいただくことがあり、その際に「アカウント診断」を行っております。

で、今までの経験上、”10案件に1案件”ほどの割合で、Google検索広告キャンペーンに「Google ディスプレイネットワークを含める」が設定されている印象です。

お客様側は「Googleの検索広告だけを配信している」の認識でした。

Web広告代理店が「意図的にこっそり設定した」のか、「知らないうちに設定してしまった(後ほど説明)」のか、「お客様に説明したうえで設定した(お客様が覚えていないだけ)」は分かりませんが…。

「Google ディスプレイネットワークを含める」を実施するとクリック単価はどうなるの?

以前にお客様の了承をいただいた上で「ディスプレイ広告にも掲載」を実施してみたことがあります。

その時の管理画面のキャプチャーです。

「Google ディスプレイネットワークを含める」の配信ロジックは分からないのですが、結果的には「ディスプレイ広告からのクリックはあまり発生しない」でした。

また、案件の商材にもよりますが、この事例ではディスプレイ広告のクリック単価も、検索連動型広告の1/5までは下がっていません。

ですので、ツイートのような、”こっそりディスプレイ広告にも掲載して、リスティング広告(検索連動型広告)のクリック単価を1/5にする”というのは、現実的には難しいと考えます。

10年以上前なら「検索連動型広告の見かけ上のクリック単価を1/5にする」はあり得ました

「Google ディスプレイネットワークを含める」は10年以上前からある機能です。

私がWeb広告代理店に入社したのが2013年でして、当時から配信前に行う「設定ミスのチェック項目」の1つに、「Google ディスプレイネットワークを含める」が設定されていないか?がありました。

当時は、Google検索広告キャンペーンの「Google ディスプレイネットワークを含める」を設定してしまうと、一瞬で1日あたりの広告予算を使い切ってしまうという”罠仕様”でした。

知らないうちにGoogle 検索広告キャンペーンの設定が「Google ディスプレイネットワークを含める」になっている?

特にGoogle広告をインハウス運用(自社内で自分たちで設定して運用)している案件のアカウント診断をさせていただくと

『知らないうちに、Google検索広告キャンペーンが「ディスプレイ広告にも配信する」の設定になっていた』

のケースが多いです。

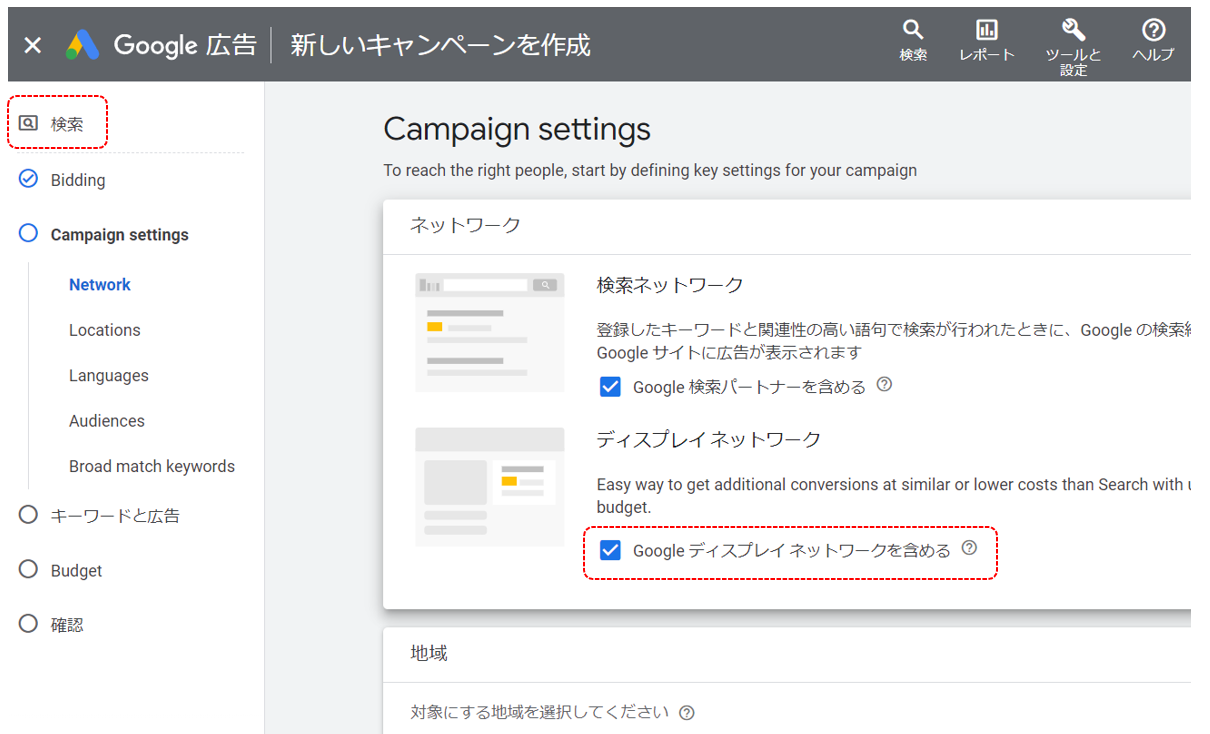

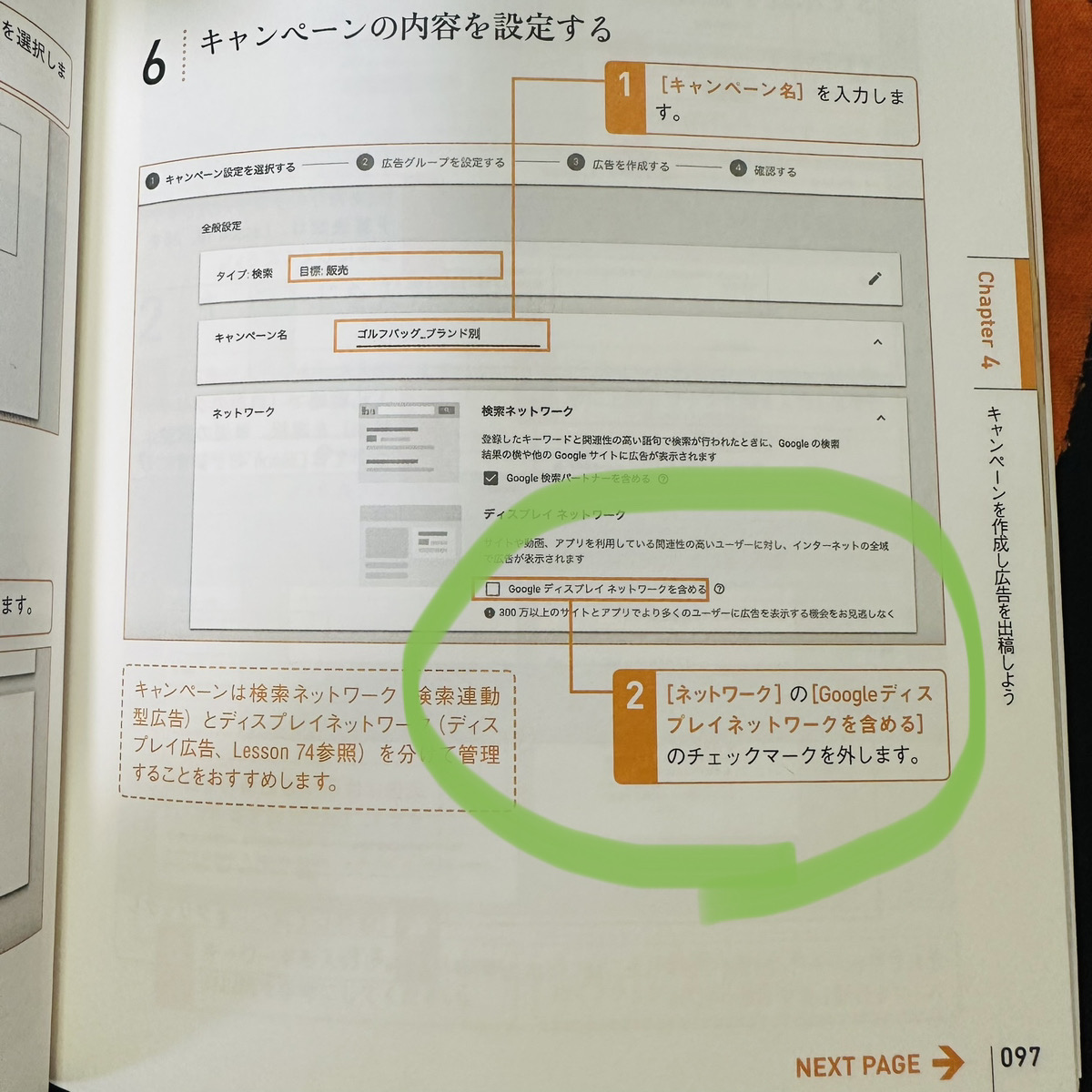

何故かというと、Google広告の管理画面から「検索広告キャンペーン」を作成すると、デフォルト設定で「ディスプレイ広告にも配信する」にチェックが付いているからです。

このチェックを外し忘れると、「ディスプレイ広告にも掲載する」という状態で、検索広告キャンペーンを配信することになります。

ちなみに、Web広告運用の参考書(例:いちばんやさしいリスティング広告の教本)には、注意点として「Google ディスプレイネットワークを含める」のチェックを外すと記載されています。

独学でWeb広告運用を始めるとき、どうしても参考書の細かな注意点を見落としたりするんですよね。

また、そもそも参考書は読まずにインターネット上の情報だけで始める人も増えてきましたしね。

私も「確定申告」の手続きを独学で覚えて、今でも税理士先生には依頼せず自分で申請しています。

独学の難しいところは、「間違っていても、誰も指摘してくれない」ですよね。

・「個人事業税」は経費にできる

を知ったのは、フリーランスになってから3年目のことでした…。

・「消費税」の簡易課税制度

の存在を知ったのは、課税事業者になってからのことでした…。(申請が間に合わず、2年間は差額分の消費税を納税していました)

で、この2つの仕組みを知らなかったために、トータルで100万円ほどの損をしております…。

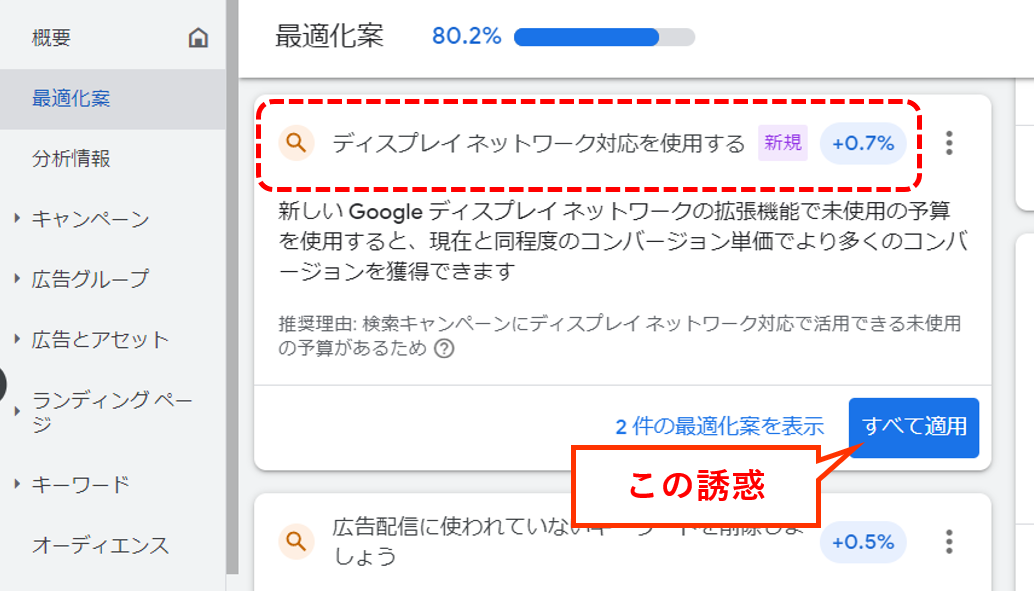

また、Google 広告は「最適化案」という、

『〇〇〇を設定することをオススメします。このボタンクリックするだけで設定を反映できます!』

という機能があります。

この「最適化案」がたまに

『検索広告キャンペーンをディスプレイ広告にも配信しませんか?』

と誘惑してきます。

「最適化案」自体は役立つ機能なのですが、全ての項目を「適用する」にしていると、意図しない設定になってしまうことがありますのでご注意ください。

まとめ

Google検索広告キャンペーンを「ディスプレイ広告にも配信する」のメリットとしては

適切なオーディエンスを見つける

検索ネットワーク キャンペーンでディスプレイ ネットワーク対応を有効にすると、特別な追加設定をしなくても広告のリーチを拡大でき、適切な場所とタイミングで、適切なオーディエンスに広告を届けるのに役立ちます。

・インプレッションやコンバージョンが純増:

ディスプレイ ネットワーク対応設定を有効にした検索キャンペーンでディスプレイ広告が表示されるのは、検索広告の予算に使い残しがあり、かつ同アカウントのディスプレイ キャンペーンやユニバーサル キャンペーンとインプレッションの奪い合いが生じない場合に限られます。・優れたパフォーマンス:

予算が余っている検索キャンペーンでディスプレイ ネットワーク対応設定を有効化すると、それまでと同等のコンバージョン単価で、最大 15% のコンバージョン増加が期待できます。・潜在オーディエンスを発掘:

ディスプレイ ネットワーク対応設定をオンにすると、300 万以上のWebサイト、動画、アプリを擁する Google ディスプレイ ネットワークが掲載先に加わり、関連する商品の閲覧や情報収集を行っている潜在顧客に広告を表示することができます。・手間をかけずに戦略的な運用を実現:

ディスプレイ ネットワーク対応は完全に自動化されており、特別な追加設定をしなくても、ディスプレイ ネットワーク全体で適切なターゲティングによる掲載ができるよう、広告が最適化されます。

があるようです。

とはいえ、検索連動型広告とディスプレイ広告は、狙うターゲット層やWeb広告としての役割が違うので、私個人としては「検索広告」と「ディスプレイ広告」はキャンペーンは別けて運用することをオススメします。

※9割以上のWeb広告運用経験者は『おーん、そらそうよ』と同意してくれるかと。